Au début du xviie siècle, Jean de Gert, "Maître des écluses" de Louis XIII, imagina relier la Loire à l'Yonne en passant par l'Aron et le Beuvron, mais son projet resta dans les cartons.

En 1648, sous le règne de Louis XIV, le Comte François de Damas10 Seigneur de Crux, voulait vendre son bois à Paris.

Pour le transporter, il entreprit de le "flotter"13 et pour celà de détourner une partie des eaux de l'Aron (coté Loire) et de rejoindre près de sa source (coté Seine) le Beuvron qui se jetait dans l'Yonne à Clamecy.

Le 10 juin 1648, il chargea donc l'Ingénieur Claude Marceau et le marchand de bois Léonard Goury de réaliser son projet.

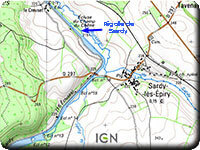

Ils creusèrent une tranchée qui traversait la forêt de Tronçay sur une distance de 4.8 km, depuis l'étang d'Aron jusqu'au hameau des Angles proche de la source du Beuvron.

Ce canal appelé la Vaux (voie) creuse, (aujourd'hui Vaucreuse) mesurait environ 1,8 m de large et 1 m de profondeur. Mais par la suite, il s'est agrandi par l'action de l'eau et le frottement des bûches jusqu'à former une tranchée de 20 m de large et plus par endroit et profonde de 10 m.

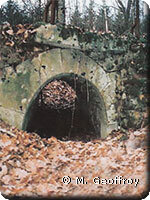

Au-dessus de l'Aron, ils construisirent un petit aqueduc en bois suspendu de 140 m de long sur 2 m de large et 50 cm de profondeur pour franchir le cours d'eau.

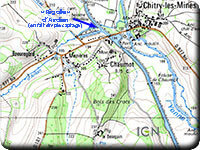

En 1780 l'un des descendant du Comte (probablement Louis-Etienne-François de Damas-Crux10) compléta de 7 km le dispositif en barrant la Resse, petit ruisseau tributaire de la Nièvre d'Arzembouy (bassin ligérien) et ainsi créa l'étang de Ligny.

Il le relia ensuite par un petit canal qu'il barra à nouveau pour créer l'étang de Fond-Thomas.

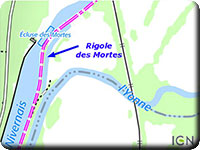

Ils fit creuser à partir de là une rigole qui descendait rapidement entre Forcy et Moussy contournait l'étang de Chausselage passait sur l'aqueduc en bois pour déboucher finalement dans la Vaucreuse de 1648.

Après 4 siècles, force est d'admirer le travail titanesque que représentait cette entreprise : tranchées dans le grès, ouvrages d'art en pierres taillées, ... La forêt a maintenant repris ses droits, mais la Vaucreuse, premier véritable canal à relier le bassin de la Loire et celui de la Seine est encore visible : il reste à espérer qu'elle ne disparaîtra pas sous les bulldozers pour satisfaire les besoins à court-terme de notre "civilisation".

L'expérience du canal du Nivernais actuel (1841) qui devait être comblé car jugé inutile et qui aujourd'hui est le deuxième plus fréquenté de France par le tourisme fluvial, conduit pour le moins à réfléchir !.

→ En savoir plus sur la Vaucreuse …